子どもの”できなさ”に囚われていませんか?

勅使川原真衣さんに聞く、親はもちろん、子どもに関わるすべての大人が知っておきたい「能力社会」の本質とは?!

子どもが不登校になり、「学校に行かないで基礎学力はどうするの?!」「コミュニケーション能力や主体的に動く能力が身に付かないのでは?!」と周囲から言われたり、社会の見えない圧力を感じたりして、悩んでいませんか?

はたまた「○○君には突出した能力があるんだね、きっと!」と言われたり、基礎学力以外にも、学校で身につけるはず(?)の「協調性」や「コミニュケーション力」「聞く力」「主体性」「創造性」などのさまざまな能力が身につけられていないように感じ、苦しんでいないでしょうか?

子どもが学校に行けない・行かないだけで、周囲の目が厳しく、社会からの無言の圧力ものしかかる。昨今では「非認知能力」までもが盛んに言い出され、子どもの“できない”ことへの不安は募る一方です。

あるいは教師として、不登校の子どもに必要な「能力」を身につけさせることに対して、何もできないと悩んだり、後ろめたさや、責任を感じ、苦しんでいらっしゃいませんか?

学校に通う子どもを育てる保護者や教師も、子どもの”できなさ”に苦しむ人は多いのではないでしょうか。

さらには、今まさに学校や職場で「能力」がない自分をダメだと思い苦しんでいるのは、あなた自身ではないですか?

なぜ、こんなにも個人の能力に縛られた世の中になってしまったのでしょうか。

能力とは本当に個人の問題(自己責任)なのでしょうか。

それならどこまで個の能力を上げ続ければいいのか?!

このような世の中では、親や学校の先生は子どもに対して「これくらいできないとダメ」と言い続けなければならず、子どもも大人も疲弊するばかりです。

今回の講座では、行きすぎた能力社会に警鐘を鳴らす、組織開発コンサルタントである勅使川原さんから能力の本質(社会や組織構造のカラクリ)について教えていただきます。

能力社会の本質を知ることで、子どもの”できなさ”に囚われていたことに気づき、能力主義の呪縛から解放されると共に、自分やこどもの良いところに目を向け、学校に行かないと身につかない能力の幻に気がつき、「生き抜く」から「生き合う」社会へ一歩が踏み出せます。

▼こんな方におすすめです

・不登校、登校しぶりの保護者

・教育を変えたいと思う保護者や教育関係者

・「できない」ことに悩みや生きづらさを感じている人

▼こんなことが得られます

・「能力」に囚われなくなる

・子どもや自分にとって本当に大切なことは何かを考えることができるようになる

・自分や他者の良いところに目を向けるきっかけになる

サイトにログインすると、講座資料を閲覧専用にて参照することができます。

■2025年10月25日開催

※登壇者の肩書等は開催時のものです

登壇者/モデレーター

-

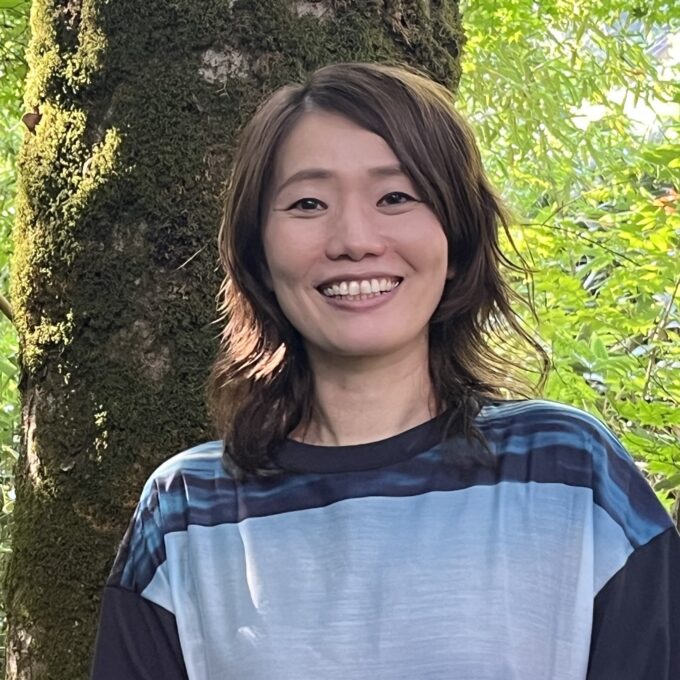

勅使川原 真衣(てしがわら まい)

組織開発コンサルタント。

1982年、横浜市生まれ。東京大学大学院教育学研究科修了。外資コンサルティングファーム勤務を経て組織開発コンサルタントとして独立。2児の母。2020年から進行乳がん闘病中。著書『「能力」の生きづらさをほぐす』(どく社、22年)は紀伊國屋じんぶん大賞2024で第8位入賞。続く『働くということ 「能力主義」を超えて』(集英社、24年)は新書大賞2025にて第5位入賞。その他著書多数。最新刊は『学歴社会は誰のため』(PHP、25年)。日経ビジネス電子版、論壇誌Voice、読売新聞「本よみうり堂」にて連載中。 -

小澤 妙子(おざわ たえこ)

任意団体Switch(不登校の子どもと親の会)代表。

富山県不登校を考えるネットワーク副代表兼事務局長。

小中学校を不登校で過ごした現在高校1年の一人息子を子育て中。

息子が小学校4年の時にSwitch(不登校の子どもと親の会)を立ち上げ、不登校の子どもとその家族が社会的に孤立することを防ぐために横の繋がりを深めると共に、学校外の多様な学び場作りを目的に地域に根ざした活動を実施。

高等教育機関で約18年間勤務経験有り。

まだコメントはありません

コメントを投稿するには、ログインが必要です。

ログイン